d-lab2025プログラム詳細

- 課題別分科会は事前予約制です。

- 会場定員は各回30名程度、全体会は会場200名程度を予定しています。

- すべてのプログラムは「中学生以上」からお申し込みいただけます。

10時~10時20分 開会式・全体会

開会式・オリエンテーション・アイスブレーキング

開会あいさつ/進行:佐藤 友紀(DEAR代表理事)

d-lab参加者みんなが集う場です。どんな人たちが参加しているでしょうか?ゲーム形式のアイスブレーキングを通してお互いに出会いましょう。

10時35分~13時05分

自主ラウンドテーブル・実践事例研究報告

自主ラウンドテーブルと実践事例・研究報告は、同時進行で開催します。

当日、希望するプログラムに自由にご参加ください(事前選択制ではありません・当日の先着順となりますのでご了承ください) 。

※発表者の都合等を加味し、時間帯が変更になる場合がございます

※発表内容に関する画像など、随時更新いたします

| 第1ラウンド 10時35分~11時45分 | 第2ラウンド 11時55分~13時05分 | |

| 自主ラウンドテーブル | 1-1. アフリカの伝え方 | 2-1. 性の多様性とマジョリティー特権 |

| 〃 | 1-2. 子育てカフェ〜開発教育につながる絵本を語り合おう〜 | 2-2. DVD『レアメタルと気候危機―脱炭素の裏で』上映 |

| 〃 | 1-3. これでいいの?今の学校~自主夜間中学の実践から~ | 2-3. 子どもの権利を身近に考える!教材体験ワークショップ |

| 〃 | 1-4. 子どもの願いに耳を傾けよう~子どもの権利の視点から考える~ | 2-4. 【無料教材体験】SDGsと平和を学ぶブロックゲーム |

| 〃 | 1-5. すごろくで楽しもう!バランゴンバナナの旅 | 2-5. 100人村から20年そして未来へ |

| 〃 | 1-6. ジェノサイドの地で「歴史に学ぶ教育」を問う | 2-6. 絵本「地球の仲間たち」 |

| 〃 | 1-7. 「気候変動×防災×公害」をワークショップで学ぶ | 2-7.スマートフォンの授業 |

| 〃 | 1-8. ユース女性への調査報告から考える、日本社会で声を上げるということ | 2-8. イラストから考える世界人権宣言を使ったワーク体験(仮) |

| 実践事例・研究報告 | 1-9. 研修旅行を軸とした総合的な探究の時間の実践 1-10. 「一杯のコーヒーから始めるSDGs」総合探究事例 | 2-9. イギリスのDECsにみるネットワークの多層性・地域性とグローバル市民の育成 |

第1ラウンド(自主ラウンドテーブル)

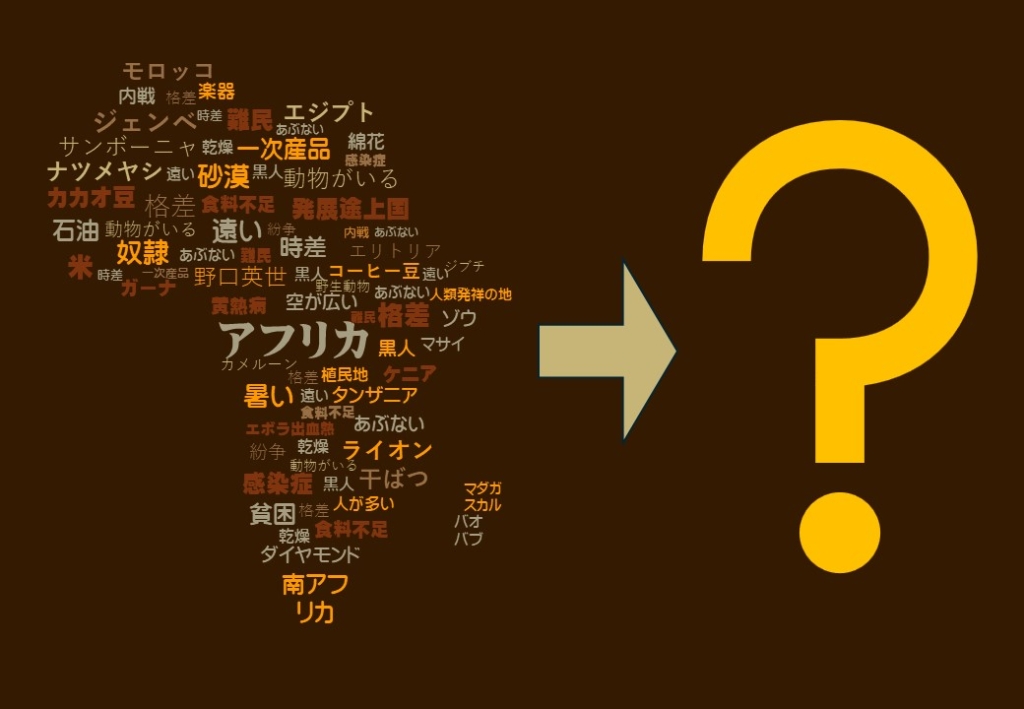

1-1. アフリカの伝え方

発表者:白鳥くるみ(アフリカ理解プロジェクト)

日本国内でのアフリカ情報は、欧米やアジア諸国に比べると、情報量が少なく偏りも見られる。 「教育現場でアフリカは、飢餓や内戦で苦しむ国々と紹介されることが多く、負のイメージを持つ生徒が多い。偏見や人種差別を招くことになるのでは」という教員の声もよく聞く。

アフリカの多様性を理解した「アフリカの伝え方」を、アフリカ理解プロジェクトの本づくりを事例に、よりよいパートナーシップ(※2050年には世界人口の4分の1がアフリカ大陸の出身者)には、何が必要かを考えるワークショップとしたい。※国連「世界人口予測2022」

1-2. 子育てカフェ〜開発教育につながる絵本を語り合おう〜

発表者:清水千絵、前嶋葵、溝口実央、谷田なつ美、小口瑛子(おうちDE開発教育プロジェクト)

社会参画、ジェンダー、環境等、開発教育と関連するテーマを扱う絵本や児童書は、意外に世の中にたくさんあります。そこで、昨年からDEAR内に発足した「おうちDE開発教育」チームでは、子育てカフェという主催イベントを通して、子育て世帯のママパパからおすすめの絵本や児童書等をたくさん集めてきました。

今回の自主ラウンドテーブルでは、その中から何冊かを題材にし、絵本や児童書を通して子供達に伝えたいことや気をつけたいこと等を参加者同士で話しながら、最後は「こんな切り口で開発教育のテーマを伝える絵本があったらいいな」を考えていきます。

1-3. これでいいの?今の学校~自主夜間中学の実践から

発表者:肥田進(しずおか自主夜間教室)

児童生徒数の減少にもかかわらず、不登校数や子どもの自殺は増え続けています。これっておかしくないですか?全体数が減れば不登校数や自殺者数だって減って当たり前。学校が変質していったからではないの?。教員の私は、ゆとり教育が終わって、ここ20年くらいの間に学校はどう変わっていったのか、自分が何をしてきたか、政治や教育行政はどう変わったか、これらを調べてみました。そして、ある傾向に気づきました。私たちは6年前、自主夜間中学を立ち上げました。ここに来る学習者は、字が読めない、書けない、仕事に就けない人も多いのです。いったい学校は彼らにどんな力をつけてきたのだろうか。学校はこれでいいんだろうか? ここでは参加者と、今までの学校、これからの学校のありようについて、話し合いたいと思います。

1-4. 子どもの願いに耳を傾けよう~子どもの権利の視点から考える~

発表者:佐藤 麻衣、 阪口輝恵(NPO法人PIECES)

NPO法人PIECESは、子どもの周りに信頼できる他者を増やすことで、子どもが孤立しない地域をつくることを目指しています。子どもたちの日常に寄り添う市民を増やすための市民性醸成プログラム「Citizenship for Children」や、誰もの尊厳を大切にするための啓発活動など、子どもと自分、地域のwell-beingを育むための事業に取り組んでいます。

現在PIECESでは「子どもの権利」と私たちのくらしを考える講座を制作しており、自主ラウンドテーブルでは体験ワークショップを実施します。

ワークショップでは、子どもの権利条約の概念を伝えるだけでなく、子どもとの関わりを「権利の視点」で見るとどんなことが考えられるか、「子どもの願いの視点」で考えるとどうなのか、グループで話し合います。学校関係者や子どもに関わる支援者向けの内容となっていますので、皆さまからのご意見を頂けますと幸いです。

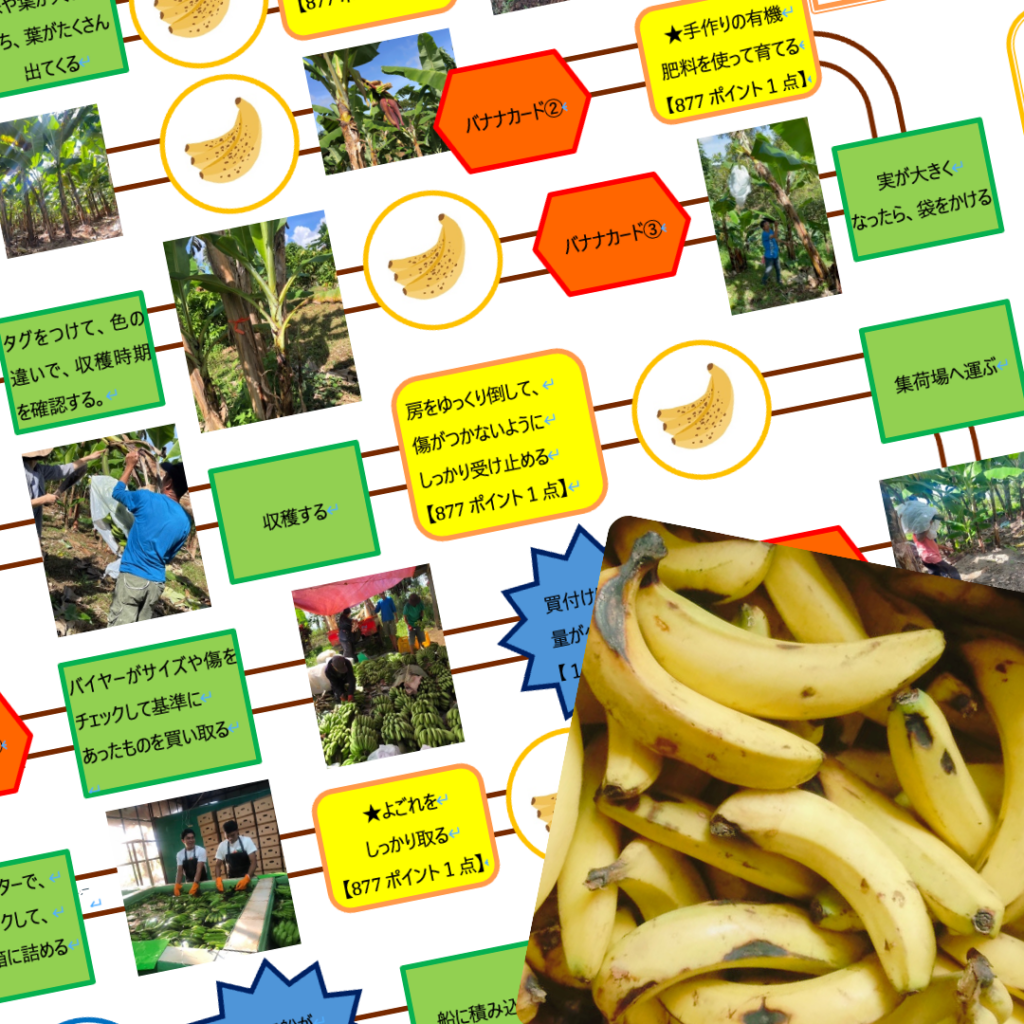

1-5. すごろくで楽しもう!バランゴンバナナの旅

発表者: 福島智子(NPO法人APLA)、関愛(にいがたNGOネットワーク国際教育研究会RING)

果物の中で私たちが一番食べていると言われているバナナ。そんな身近なバナナですが、バナナがどのように私たちの手元にくるか、知らない方が多いのではないでしょうか?NPO法人APLAぽこぽこバナナプロジェクト*メンバーは、規格外バランゴンバナナをテーマとし、そのバナナの旅を辿れるようなすごろくを作りました。すごろくには、クイズやチェックポイントがあり、ポイントがつくようにもなっているので、ゴールの速さだけが重要ではありません。バナナ生産地の写真もたくさんあり、写真から学ぶこともできます。当日は、規格外バランゴンバナナも用意します。手に取ってもらうことで、すごろくを楽しむことで終わらない”実感”も味わってもらえたらと思います。すごろくは試作版です。参加者の皆さんにご意見を伺い、よりよいすごろくにしたいです。ぜひご参加ください。(*規格外バランゴンバナナの有効活用を考えるプロジェクト)

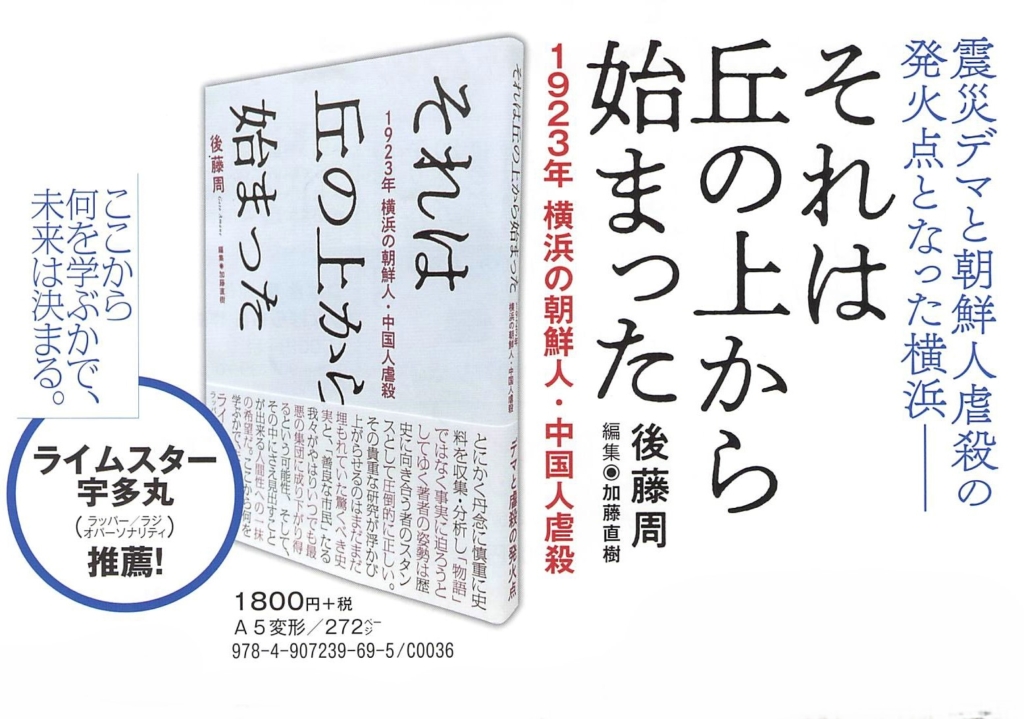

1-6. ジェノサイドの地で「歴史に学ぶ教育」を問う

発表者:斎藤聖(元・平楽中学校教員、歴史を学ぶ市民の会・神奈川)

昨年は「関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺事件100年」に関する多様な催しや社会の動きがあった。しかし、この事件のまさに発火点となった地域の中学校で開発教育の視点からこの歴史に向き合って来た者から見ると、首をかしげざるを得ないものも多かった。追悼の名のもとに自らの政治信条を語る者、昨今のヘイトスピーチと安易に結びつける者、国家権力者による陰謀論まで、それら地道な歴史研究とは無縁の言説には、むしろ危機感さえ感じた。20年前に全校で開発教育(国際教育)に取り組んだ横浜市立平楽中学校は、101年前にジェノサイドが吹き荒れた現場に立地する。「日本の災害史上最悪の事態(中央防災会議2008)」から、何をどう学べばよいのか? この地で、これまで悩みながら取り組んで来たこと、今取り組んでいることを紹介し、これから取り組むべきことを参加者のみなさんと考えたいと思います。

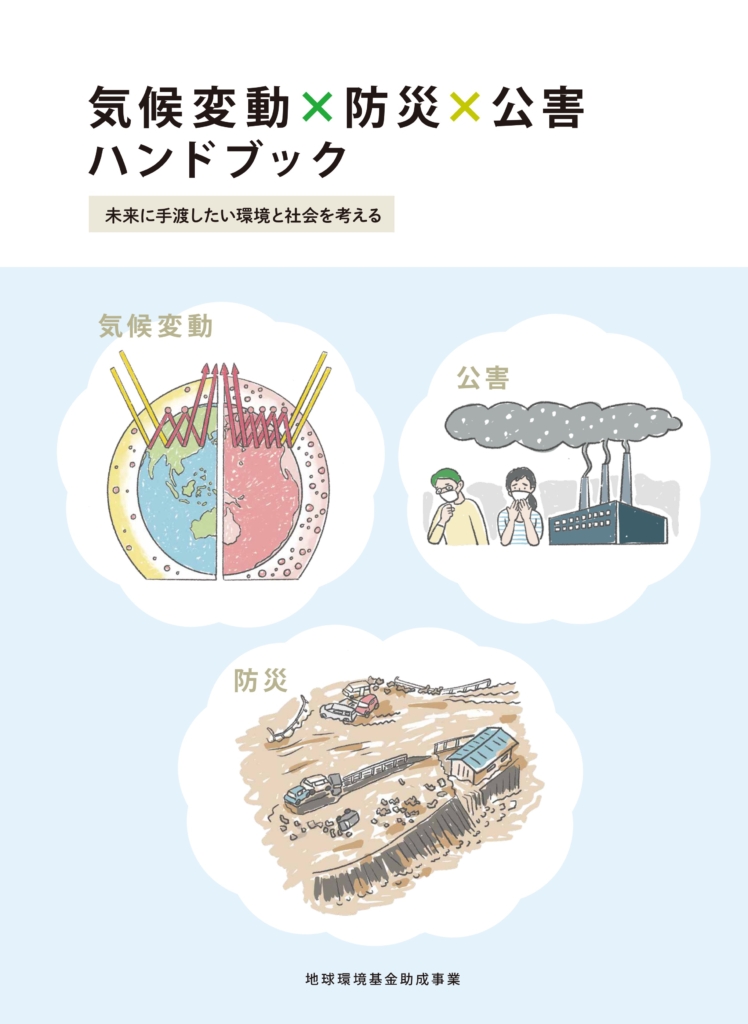

1-7. 「気候変動×防災×公害」をワークショップで学ぶ

発表者:谷内久美子(あおぞら財団)

あおぞら財団では、大気汚染公害の経験や知見を活かし、「気候変動×防災×公害ハンドブック」を作成しました。地球上の全ての人が問題の当事者になっている気候変動、そしてそれに伴う人命や生態系の危機をもたらす災害に向けた防災について考えていきたいと思っています。ハンドブックの中に含まれるアクティビティ「気候変動と公害—『現在』の環境をつくった公害反対運動、『未来』をつくる気候変動運動」を体験してもらいます。アクティビティを通し、未来の環境について一緒に考えましょう!

1-8. ユース女性への調査報告から考える、日本社会で声を上げるということ ~誰しもが、当たり前に声が聴かれる社会をめざして~

発表者:奈良崎文乃(国際NGOプラン・インターナショナル) 、高橋 美和子(アムネスティ・インターナショナル日本・関西連絡会 )

昨年の『こども基本法』の施行を経て、日本でも、子ども・ユースの『意見表明の重要性』が強調されるようになりましたが、はたして子どもの声は家庭、学校、地域のコミュニティ、そして行政に“聴かれている社会”になっているでしょうか。本分科会では、20歳の女性1000人に調査した『ガールズ・レポート2024』(国際NGOプラン・インターナショナル発行)の調査結果を紐解きながら、とくにユース女性が学校や社会で感じている「声を出すこと」への違和感や拒否感について、何が壁となっているのか、どのような後押しが必要なのかについて、参加者と一緒に考えます。誰しもが、当たり前に声が聴かれる社会がなぜ必要とされるのか、子どもの権利条約や世界人権宣言も学びながら進めていきます。中高生やユース世代はもちろん、教育現場や行政の方など、立場や年齢を問わず、一緒に意見を出し合い、互いに気づきあい、行動につなげていきましょう。

第1ラウンド(実践事例・研究報告)

1-9. 研修旅行を軸とした総合的な探究の時間の実践

発表者:大塚圭(中央大学杉並高等学校)

中央大学杉並高等学校では、2022年から総合的な探究の時間にC.S. Journey プログラムを実施しています。1年次では、本校のオリジナル教材を使用してSDGsや探究のプロセスを学び、フィールドワークを計画・実施します。2年次には、研修旅行(沖縄・奄美大島・東北・マレーシア・韓国から一つ選択)による地域的視点や中央大学の学部に関連する学問的視点をテーマにプロジェクト学習を行い、3年次は、集大成として卒業論文・卒業研究に取りみます。本発表では、2年次に実施した研修旅行を生かした総合的な探究の時間における実践を報告します。学習テーマについて問いを立て、現地での調査を実施し、その内容をまとめ、発表することを目的としています。また、多くの教員がすぐに活用できるように「ワークシート1枚からの探究活動」を意図して作成した探究教材を共有します。

1-10. 「一杯のコーヒーから始めるSDGs」総合探究事例

発表者:牧野美穂子(東洋英和女学院 中高部)

東洋英和コーヒープロジェクトとは『一杯のコーヒーから始めるSDGs 』をスローガンに、遠く離れたコーヒー農園の人々とつながり、コーヒーを通じてSDGsに貢献することを目指しています。本校の総合探究で教育格差の問題について探究をした有志がSDGs4「質の高い教育をみんなに」の実現を目的として立ち上げました。2021年より(株)ミカフェ―トさんとのコラボでドリップバックコーヒー「Eiwa Café」を商品開発し2022年6月に完成しました。パナマのコトワ農園が栽培する「アルト・ルナ」という銘柄のコーヒー豆をサステイナブルに販売し続けることで、先住民族であるノベ族の子どもたちが通う学校の支援につながります。さらに2023年よりネットショップを立ち上げ運営してきました。これまで約 8000 個を売上げ、ノベ族の子どもたちが通う学校「Casa Esperanza」に寄付を届けることが出来ました。

第2ラウンド(自主ラウンドテーブル)

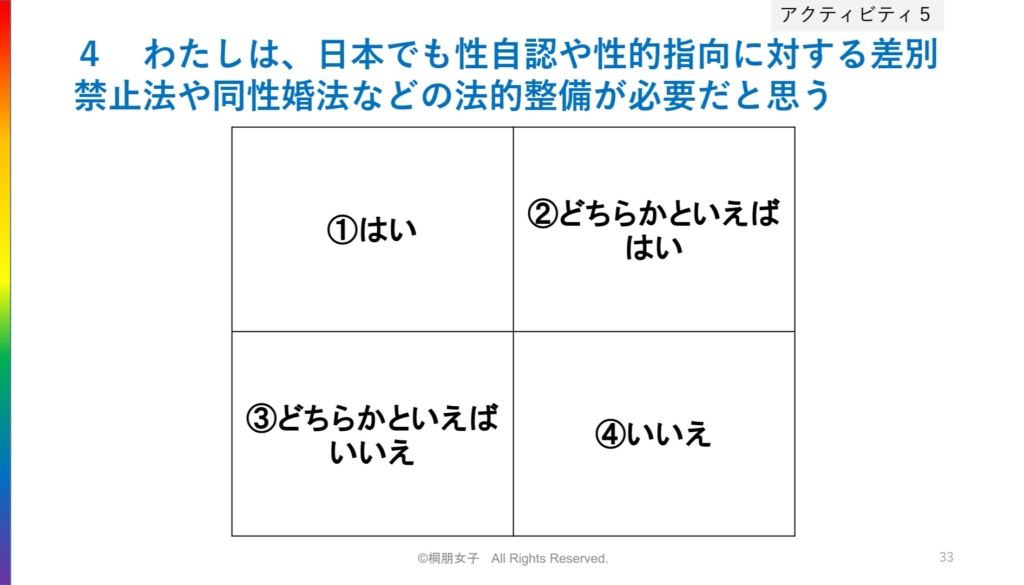

2-1. 性の多様性とマジョリティー特権

発表者:吉崎亜由美・中西純(桐朋女子中・高等学校)

みなさんは、性的マイノリティの方に出会ったことがありますか?2023年に行われた調査(日本在住の20〜59歳、5万7500人を対象)では、全回答者に占めるLGBTQ+層(異性愛者であり、生まれた時に割り当てられた性と自認する性が一致する回答者以外)の割合は9.7%となりました。もし、先程の質問に対して、「出会ったことがない」と答えた人がいたら、それは、性的マイノリティの方が周りにいても気づいていないだけかもしれません。このワークショップでは、「マジョリティの特権」をキーワードに、どうしたら性的マイノリティの方と共に生きやすい社会を築いていけるのかについて考えます。また、LGBTQ+だけでなく、障害者や外国にルーツを持つ人などのマイノリティに対する共感者、支援者(アライ)になるためにはどうしたらよいのかについて、参加者のみなさんと一緒に考えていきたいと思います。

2-2. DVD『レアメタルと気候危機―脱炭素の裏で』上映

発表者: 栗本 知子(アジア太平洋資料センター)、松本光さん(国際環境NGO FoE Japan、上映DVD監督)

PARC映像作品の最新DVD『レアメタルと気候危機―「脱炭素」の裏で』の上映と監督によるトーク企画です。気候変動はすでに目に見える形で私たちの世界に危機をもたらし、多くの国でその対策が進められています。しかし、ほとんどは再生可能エネルギーの拡充と電気自動車の普及を目指すものであり、どちらも大量のレアメタルを必要とする技術です。中でもニッケルは限られた場所でしか採掘できません。本作品ではニッケル生産地を訪れ、インドネシアやフィリピンで、ニッケルのために土地を奪われ、森が破壊され、水を汚されている人びとを取材しています。気候危機は差し迫った問題であり、対応が急がれます。しかし、誰かを犠牲にした対策でよいのでしょうか?

本企画では、DVD視聴後、現場を取材した監督と共に、みなさんで気候危機対策はどうあるべきか意見交換します。

2-3. 子どもの権利を身近に考える!教材体験ワークショップ

発表者:松山晶(公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン)

みなさんの学校では、子どもの権利に関し、どのような学習が行われていますか? 子どもたちの権利は国際条約で定められていること、国内でもこども基本法ができたことなど、伝えられることは色々思い浮かびますが、子どもたちが「これは自分の権利だ」と思えるようになるまでには、さまざまな過程があると考えます。このラウンドテーブルでは、各地の学校でのパイロット授業や教員・子どものみなさんからの意見を受けて、セーブ・ザ・チルドレンが制作したアクティビティ教材を体験いただきます。日常生活に引きつけて考える教材やカードゲームのような教材、自分たちの意見を聴かれる権利に焦点を当てた教材など、複数ご紹介予定です。授業の展開案や現在制作中の教材について、みなさんの感想・意見もぜひ聞かせてください!

2-4. 【無料教材体験】SDGsと平和を学ぶブロックゲーム

発表者:出野恵子(特定非営利活動法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン)

対立・紛争と聞いて何を思い浮かべますか?子ども同士やご近所のケンカ、武力紛争…レベルの違いはあれど、実はどの対立にも共通点があります。

このセッションでは、対立や紛争のしくみについて体感しながら考える紛争解決ワークショップ『ブロックゲーム』の体験とファシリテートのコツが学べます。

子どもの権利を軸に25年間子どものアクションをサポートしているフリー・ザ・チルドレン・ジャパンが開発したオリジナルワークショップで、小学校から大学生まで幅広く実施が可能です。

教室内の子どものケンカから国際的な武力紛争、SDGsの意義まで、振り返りの方法次第で幅広いテーマについて子どもたちと学びを深めることができます。

暴力をなくすだけでない「平和の文化をつくる」ための授業を体験してみませんか?

教材はwebサイトから無料でDL可能ですが、ご要望に応じて印刷や準備が不要の完成版の当日販売も実施予定です。

2-5. 100人村から20年そして未来へ

発表者:大槻一彦(国際理解研究会みなみの風)

「もし世界が100人の村だったら」がワークショップ化されて20年が経ちました。刻々と変わるデータ、世界情勢。未だにニーズの高いワークショップと、世界の変化とのギャップをどう埋めればよいのか。さまざまな論議と試行がなされてきました。そんなアイデアの一つとして、本が発売された2001年と、その後の20年と未来の変化。二本立てのワークショップを作ってみました。みなさまのご意見をいただきたく思います。

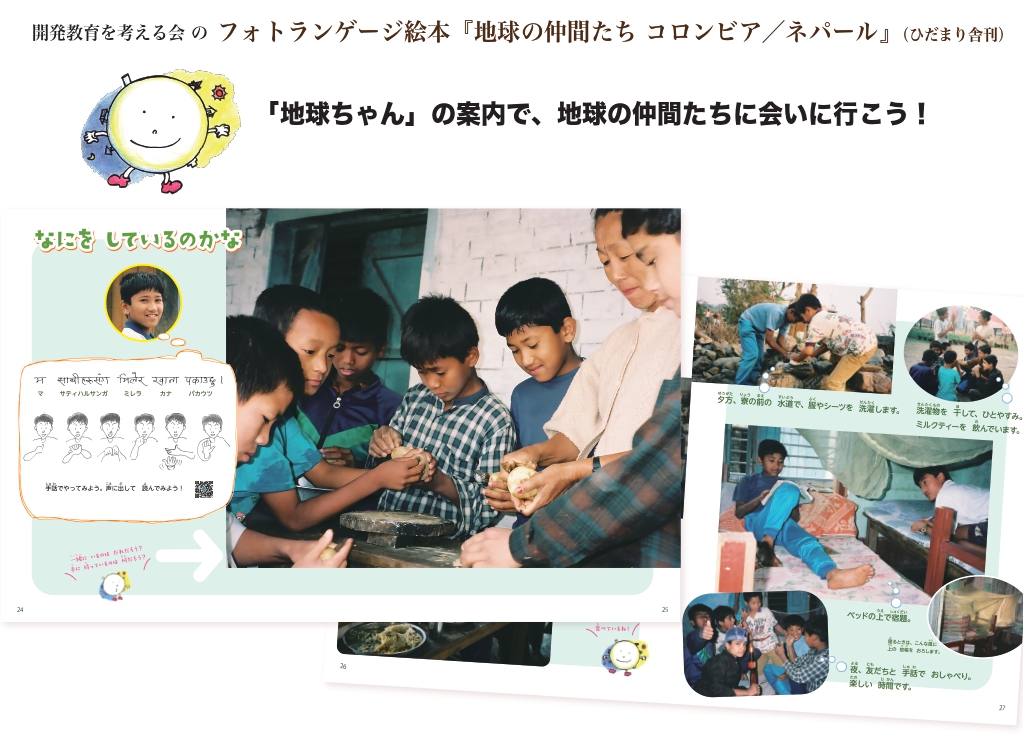

2-6. 絵本「地球の仲間たち」

発表者:臼井 香里、天野和広、長島 友紀子(開発教育を考える会/公立学校教員/JICA海外協力隊OV)

開発教育を考える会では「子どもが1人で」「子どもたち同士で」「子どもと大人で」写真から何かを見つけてやりとりを楽しみながら子どもたちと出会っていく絵本を作りました。

現地の子供たちの母語での自己紹介やカルタ取りを行ったり、絵本の写真を見て「なにをしているところ?」という問いかけの答えを探したり、学校生活や日々の暮らしの様子から自分と同じところやちがうところを見つけたりするワークショップです。大切にしたいのは、読んでいる子どもと本に登場している子どもとの「出会い」。国について知ることも大事ですが、世界のさまざまなところで、同じように生活している「地球の仲間たち」に出会ってほしい。 絵本を見ながら取り組むワークショップ通して子どもたち同士がつながる場面づくりや授業案等について皆さんと一緒に考え意見交換したいと思います。

2-7. スマートフォンの授業

発表者:本山明(法政大学教職課程兼任講師)

わたしたちが使用しているスマートフォンはその生産と組み立てのプロセスで様々な人権問題を引き起こしています。アフリカの希少鉱物の採掘、中国の組み立て工場の労働者の実態、台湾や日本での電子部品生産、組み立て工場で起こる環境問題等に触れる授業プランをつくりました。小・中・高・大で使用できるようなワークショップ型です。体験してみませんか!

2-8. イラストから考える世界人権宣言を使ったワーク体験(仮)

発表者:中村絵乃・伊藤容子(DEAR)

DEARではアムネスティ・インターナショナル日本が作成した、世界人権宣言の条文に関するイラストを活用したユース指導者向けのマニュアルとワーク作成に協力しています。今回は、ワークの一部を体験していただき、指導者が人権を扱う場合のファシリテーションや、ワークの展開について考えます。

第2ラウンド(研究報告)

2-9. イギリスのDECsにみるネットワークの多層性・地域性とグローバル市民の育成

発表者:南雲勇多(奈良教育大学)

グローバル・市民の育成をかかげるイギリスDECsの事例から開発教育のネットワーキングの多層性や地域性と、グローバル市民育成との関係性について考察する。

開発教育を先進的にすすめてきたひとつであるイギリスでは、さまざまな地域に開発教育センター(DEC)がつくられ、国レベルで、また地域ごとの、そして国外とのネットワークが重層的に形成されてきた。担い手や財政などの組織状況など、それぞれのDECは変遷をとげてきたが、そのネットワークは今も活かされている。また、例えばスコットランド地方では独自のネットワークが形成され、それ自体にも地域性がみられる。

DECsの多くがグローバル市民を掲げており、その概念が多層的なネットワークをつなげる軸となったり、また、ナショナルという枠組みにとらわれずにネットワークの地域性をつくりだすことにつながっていたりする。科研費研究21K02269の一部として発表。

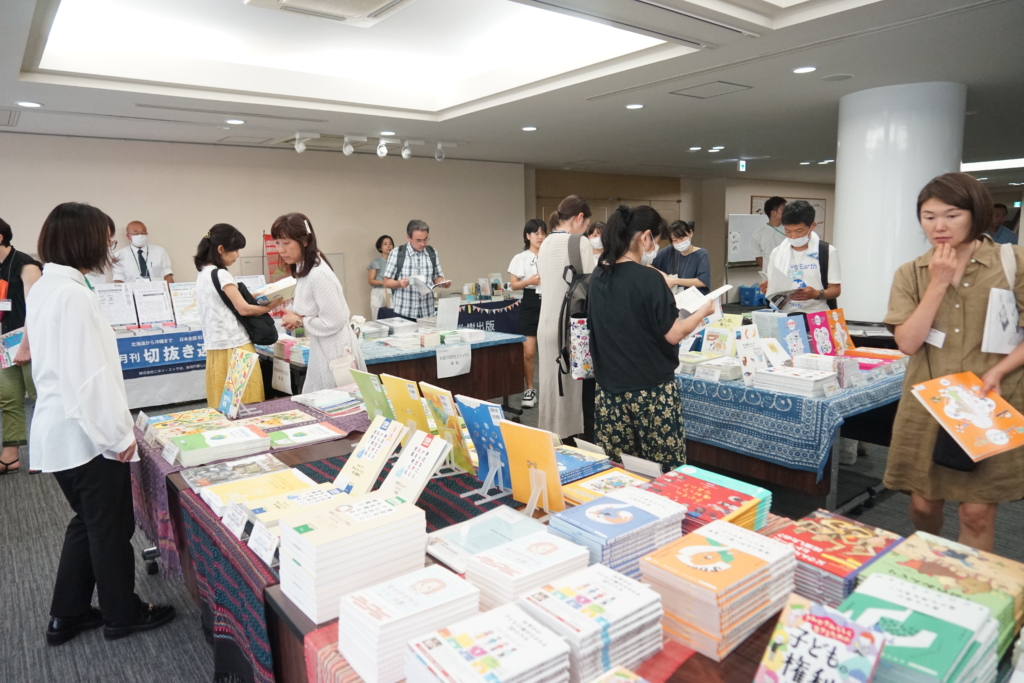

13時05分~14時15分 ランチ休憩・教材販売

各プログラムの間には休憩があり、参加者の皆さまで交流を深めていただけます。

また、教材販売コーナーでは、教材・書籍を展示販売します。

開発教育に関するご相談、ご入会・会員継続、寄付のお手続きができるQ&Aコーナーも設けますので、ご利用ください。

14時15 分~17時15分 課題別分科会

課題別分科会

第1分科会

なぜ難民を受け入れるのか

- ゲスト:橋本直子(国際基督教大学)、長谷川留理華(Human Welfare Association、無国籍ネットワーク)

- 進行:木下理仁(東海大学国際学部非常勤講師、『難民の?がわかる本』著者)

- 共催:東海大学国際学部

橋本直子(国際基督教大学)

国際基督教大学准教授。政治・国際関係学デパートメントで国際法(主に難民法や国際刑事法、国際機構論)を担当。大学院卒業後15年近く、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)、国際移住機関(IOM)、外務省、法務省等で、人の移動、人権問題、難民保護、移民政策等について実務家として勤務。著書に『なぜ難民を受け入れるのか-人道と国益の交差点』(岩波新書)など。

長谷川留理華(HUMAN WELFARE ASSOCIATION、無国籍ネットワーク)

ミャンマーのラカイン州(アラカン)で生まれ、1992年からは家族とともに首都ヤンゴンで、ロヒンギャ民族であることを隠して生活していたが、たび重なる迫害や差別から、2001年に日本に逃れる。2013年、日本国籍を取得。HUMAN WELFARE ASSOCIATION 代表、無国籍ネットワーク共同代表。ロヒンギャ語の翻訳、講演活動、料理教室なども行っている。

世界では1億2千万人もの人々が、紛争や迫害などによって家を追われていますが、日本の受け入れ人数はごくわずかです。

・なぜ「難民」になり、なぜ日本に来るのか

・難民は日本でどのように生活しているのか

・なぜ難民を受け入れなくてはならないのか

・なぜ日本は難民の受け入れに消極的なのか

・入管法改正をめぐる議論とは何だったのか

・入管法が変わって、これからどうなるのか

そうしたことがらについて、「難民」として日本に逃れてきた当事者である長谷川留理華さんや、国連機関や法務省などで難民に関わる実務に携わり、現在は研究者の立場から政策提言を行っている橋本直子さんにお話を聞いて、とくに「教育」の場でこの問題をどのように扱っていくべきか、参加者全員で考えます。

※可能な方は『難民の?がわかる本』(木下理仁著、太郎次郎社エディタス)と『なぜ難民を受け入れるのか-人道と国益の交差点』(橋本直子著、岩波新書、6月20日発行予定)を読んでから参加されることをおすすめします。

※本プログラムには10名程度、東海大学の学生がフィールドワークとしてプログラムに参加いたします

第2分科会

公正で平等な社会づくりのために:『教育をジェンダー視点で見直すヒント集』を使って

- ゲスト:鈴木啓美(ピープルツリー)、谷田なつ美(小学校教員)

- 進行:近藤牧子(DEAR)、岩岡由季子(会社員)、開発教育とジェンダー研究会

鈴木啓美(ピープルツリー)

広報・啓発担当。自身も長年ピープルツリーの愛用者だったことから、多くの方にフェアトレードを身近に感じ、生活の中に楽しく取り入れてもらえるよう、メディア対応、記事制作、イベントやトークセミナー「フェアトレードの学校」の企画&講師などを務める。

谷田なつ美(小学校教員)

小学校教員。JICA教師海外研修にて、国際理解教育/開発教育を学ぶ中、DEARに出会う。翌年、JICA日系社会青年ボランティアとしてブラジルで活動する。帰国後も国際理解教育/開発教育を実践している。また、校種を越え、様々な場所でワークショップや出前講座なども実施している。

「公平で平等な社会」ってどんな社会でしょうか。そんな社会づくりのために私たちは、何ができるのでしょうか。一人の市民・社会の構成員として何かをしたい。でも何をすれば良いのかわからないこともあります。私たちは、すべての人が自分自身のジェンダーバイアスに気づくことが「公平で平等な社会」をつくるための重要な一歩だと考えています。バイアス(偏り、偏見、先入観)は、誰にでもあることなので、そのこと自体非難されることではありません。でも、バイアスがあることに気づき、日々の自分のふるまいに自覚的になることで、日頃提供している授業や研修プログラム、あるいは人とのコミュニケーションが変わってくるはずです。この分科会では、今年発刊した『教育をジェンダーの視点で見直すヒント集』の使い方を丁寧に紐解き、活用いただけるようになることを目指します。また、「公平で平等な社会」ではない現状の分析方法も解説します。

※『教育をジェンダーの視点で見直すヒント集』をお持ちください。当日購入も可能です。

第3分科会

ムクウェゲ医師、平和への闘い~紛争鉱物問題のいま

- ゲスト:華井和代(NPO法人RITA-Congo共同代表)、吉崎亜由美(桐朋女子中学校・高等学校)

- 進行:八木亜紀子(DEAR)

華井和代(NPO法人RITA-Congo共同代表)

コンゴの紛争鉱物問題と日本の消費者市民社会のつながりを研究。2019年にNPO法人RITA-Congoを設立して共同代表に就任した。また、元高校教師の経験を生かして平和教育教材を開発・実践している。『スマホから考える 世界・わたし・SDGs』に制作参加。主著は『資源問題の正義―コンゴの紛争資源問題と消費者の責任』(東信堂、2016年)。

吉崎亜由美(桐朋女子中学校・高等学校)

桐朋女子中・高等学校(社会科)教諭。映画「ムクウェゲ 女性にとって世界最悪の場所」(立山芽衣子監督)の中で、高校地理で行った授業『スマホから考える 世界・わたし・SDGs』の様子が紹介されている。主な近著に『SDGs時代の地理教育「地理総合」への開発教育からの提案』(共著、学文社、2024)がある。

みなさんは、紛争鉱物ということばを聞いたことがありますか。紛争鉱物とは、採掘や取引から得られる利益が紛争の資金源となっている鉱物のことです。コンゴ民主共和国では、レアメタルや錫などの多くの種類の鉱物が紛争に利用されています。また、武装勢力によって、性暴力が組織的に行われています。この紛争の原因は、わたしたちの生活と無関係ではありません。わたしたちが身近に利用しているスマホや電子機器とつながっているのです。しかし、コンゴ民主共和国の現状やムクウェゲ医師の闘いについて、日本ではあまり知られていません。これは、見えにくく、認識されにくいけれども誰もが加担してしまっている「構造的暴力」の状態にあるといえます。

そこで、学校教育や社会教育の題材としてムクウェゲ医師や紛争鉱物について取り上げることを検討してほしいと思い、分科会を企画しました。分科会では、DEARの教材『スマホから考える世界・わたし・SDGs』を体験します。そして、「わたしたちにできること」をワークショップ形式で考え、参加者のみなさんと「構造的暴力」と「平和」について議論します。

<リソース>

・教材『スマホから考える 世界・わたし・SDGs』(DEAR)

・岩波ジュニア新書『ムクウェゲ医師、平和への闘い』6月20日刊行 (華井・立山・八木共著)

・学文社『SDGs時代の地理教育』4月刊行(吉崎共著)

第4分科会

気候変動を学ぼう~変化の担い手になるために

- ゲスト:三谷優衣子(クライメート・リアリティ・プロジェクト・ジャパン)、Nguyen Kieu An(グエン・キエウ・アン)(CRPインターン/ベトナム)

- 進行:中村絵乃(DEAR)

三谷優衣子(クライメート・リアリティ・プロジェクト・ジャパン)

気候変動対策に取り組む国際NGO、クライメート・リアリティ・プロジェクト・ジャパン支部マネージャー。書籍執筆を含む様々な環境教育に取り組む。特に関心のある領域は気候正義や気候変動に影響を受ける人権問題(労働者の人権やジェンダー、難民問題など)。神奈川県出身、英国ノッティンガム・トレント大学卒。

Nguyen Kieu An(グエン・キエウ・アン)(CRPインターン/ベトナム)

ベトナム・ハノイ出身。岡山大学の4年生、政治学専攻。2023年2月からクライメート・リアリティ・プロジェクト・ジャパンのインターン生。脆弱者向けとグローバル・サウスにおける気候正義に関する活動に取り組む。特に社会から疎外されたグループのニーズを優先する公正かつ公平な政策立案プロセスに関心を持つ。

気候変動は、全世界において経済や社会、人々の暮らしやシステム自体に多大な影響を与えています。その影響は貧困層や最も脆弱な人々の生命を脅かしています。現状を前にして、私たちには何ができるでしょうか。

本分科会では、アクティビティを交えて、気候変動の問題や影響を理解したうえで、世界で気候変動対策に取り組むネットワーク団体、CRPジャパンからゲストをお招きし、気候変動の仕組みや実際に行われている様々な取り組みを学びます。個人でできる生活の中の選択を中心とした対策を越えて、より大きな変化の担い手になるために、一緒に考えましょう。

第5分科会

【申込締め切りました】「社会を変える学び」とは?~SDGs学習を考える

- ゲスト:荻野亮吾(日本女子大学)、加藤英嗣(小学校教員)、中村拓海(小学校教員)

- 進行:DEAR内SDGs研究会 田中治彦(DEAR監事) 、松倉紗野香(DEAR副代表理事)、本山明(法政大学)

荻野亮吾(日本女子大学)

日本女子大学人間社会学部・准教授。専門は社会教育学、成人教育学。社会教育を通じた地域社会のつくり方に関心を持つ。主な著書・訳書に、『地域社会のつくり方』(勁草書房、単著、2022年)、『地域教育経営論』(大学教育出版、共編著、2022年)、『コミュニティを研究する』(新曜社、監訳、2023年)ほか。

加藤英嗣 (小学校教員)

DEAR評議員、DEAR授業づくりサークルメンバー。東京都公立小学校に勤務。ナイロビ日本人学校への海外派遣を経験。開発教育の「知り・考え・行動する」という学びのプロセスを活用しながら、地域のフィールドワークを通して問題解決を図る総合的な学習の実践に多数取り組む。

中村拓海(小学校教員)

都内公立小学校勤務。7年前から先生たちの学びの場である「ティーチャーズ・イニシアティブ」に参加し、探究学習と出会う。SDGsや地域課題をテーマに毎年、探究学習を行っている。休日はボランティアで少年サッカーのコーチを行う。

街を歩いていてもテレビをみていても、そして教科書を開いても…SDGsのロゴが溢れるようになりました。SDGsという言葉もカラフルなロゴのアイコンも身近にはなっていますが、果たしてわたしたちが暮らしている社会はSDGsの達成に向けて「変容」を遂げているでしょうか。

政策や教科書の内容をSDGsと関連づけることが果たして「SDGs学習」でしょうか。SDGsについて知るだけでは、社会は変容しません。SDGsが掲載されているアジェンダのタイトルは「Transforming Our World」です。わたしたちは何をどのように「変容」していかなくてはいけないのでしょうか。社会を変容するための学びについて、社会教育、学校教育など多様な場を舞台に議論してみませんか。

18時40分~20時 参加者交流会(任意参加

JICA地球ひろばから市ヶ谷駅までの道のりにあるインドレストラン&バー サイノ 市ヶ谷店にて開催します。参加者との出会いと交流を楽しみましょう。

・参加費は1人3,000円~4,000円程度となります(当日会場にて現金精算)

参加申込

事前のお申込みをお願いします。

お申し込み後、参加費のお支払いいただくと正式なお申込受付となります。

※ 各プログラムは定員に達し次第締め切ります。

▶手続き詳細・お申込みはこちらのページからどうぞ